2 мая

- день памяти святой Матроны Московской

. Матрона Никонова почила 2 мая 1952 года

. Эта святая еще совсем недавно жила среди людей, совершая исцеления и многочисленные чудеса. Спустя всего 47 лет после кончины 2 мая 1999 года

святая Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии (общецерковная канонизация состоялась в октябре 2004 года

).

Сегодня нам хочется рассказать о том, как церковь прославляет человека в лике святых.

Канонизация (греч. «узаконивать», «брать за правило» ) - это признание Церковью какого-либо своего члена святым с соответствующим его почитанием. Однако это не значит, что святыми являются только те люди, которые были канонизированы, ведь жило множество святых, которые почили в безвестности.

Причисление к лику святых (канонизация) обычно происходит после смерти человека, эта процедура очень долгая и кропотливая. Для этого специальная комиссия рассматривает жизнеописание праведника и решает, достоин ли он канонизации.

В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых

.

Чин канонизации блаженной старицы Матроны

Комиссией изучаются житие, подвиги, труды канонизируемого, воспоминания современников о нем, факты, подтверждающие чудотворения, если таковые были, изучаются также мощи праведника.

Так по каким признакам причисляют к лику святых?

Во все времена основным условием прославления было проявление подлинной освященности, святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе “К вопросу о порядке канонизации местночтимых святых в Русской Православной Церкви на епархиальном уровне” на Поместном Соборе от 1 октября 1993 года излагал следующие признаки святости православных подвижников:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть, или истязание за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков - мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые и др.).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь.

7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях:

а) православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни.

Определенное значение в вопросе канонизации имеют мощи (однако это не является обязательным условием). По учению Православной Церкви мощами святых являются как полностью сохранившиеся (нетленные мощи), так и отдельные частицы от тел прославленных Богом праведников. Само наименование их мощами на церковнославянском языке обозначает “мощь”, “силу” , то есть какие-то чудесные, сверхъестественные их проявления, которые стали свидетельством их причастности к Божественной благодати.

Также свидетельством святости является , которое иногда чудесным образом образуется на мощах святых.

При прославлении в лике святых для нас важно, что с точки зрения Церкви, не канонизация делает человека святым, а его подвиг. Канонизацией признаются заслуги подвижника, а также уверенность в его спасении, ведь, прославляя праведника, Церковь перестает молиться о нем и начинает молиться ему.

Святых мы называем святыми не за полное отсутствие грехов, а за адекватное отношение к ним, за стремление очиститься от пороков и посвятить свою жизнь Богу. В этом смысле святые являются примером для христиан.

На первый взгляд кажется, что именно благодаря народу, тот или иной человек причисляется к лику святых, ведь первой ступенью к канонизации является почитание праведника еще при жизни, а потом и после его кончины. На самом деле это не совсем так. Святость человека определяется не людьми, а как бы самим Господом. Бог посылает людям зримые сигналы святости этого человека (например, исцеление больного на могиле святого или прозорливость святого при жизни).

Очередь к иконе Святой Матроны Московской в Покровском монастыре

Чаще всего, после положительного решения Синодальной комиссии о причислении к лику святых и благословения Святейшего Патриарха , святой сначала становится местночтимым (в монастырях и епархиях), а по мере почитания и общецерковным святым. Далее назначается день празднования нового святого, составляется служба, пишется икона, а также житие.

Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в церковный календарь (имена прославленных местночтимых святых не вносятся в общецерковный календарь, и служба им не печатается в общецерковных богослужебных книгах, а публикуется отдельным изданием на местах).

Один из любимых упреков протестантов в адрес традиционных ветвей христианства – православия и католицизма – э то т.н. «идолопоклонство». Причем к разряду такового причисляется не только молитва перед иконами, но и почитание святых. Абсурдность такого подхода ясна любому, кто знаком с христианской верой не понаслышке: святые для христиан – не боги, которым поклоняются, а люди, которых просят помолиться за нас, грешных. Просят об этом именно их потому, что эти люди приблизили себя к Богу, совершив подвиги во имя Его. Подвиги, за которые людей причисляют к лику святых, так же многообразны, как человеческая жизнь.

Особое место среди святых занимает Богоматерь – человеческая женщина, принявшая в своем чреве Всемогущего и Вечного Бога, сотворившего Вселенную… поистине страшно представить себе такое сопоставление, дело усугублялось тем, что ей заранее было известно, какая Судьба ждет ее Сына. Этот подвиг поистине уникален, повторить его невозможно в принципе, так что св. Дева Мария – единственная в своем роде. По этой причине ее именем никогда не нарекают при крещении (так же, как именем Иисуса Христа) – женщинам, носящим это имя, покровительствуют другие святые Марии, благо, таковых немало.

Хронологически первыми святыми стали апостолы, главной заслугой которых была проповедь Евангелия. Тех людей, которые не принадлежали к числу апостолов (непосредственных учеников Спасителя), но так же, как они, распространяли христианское вероучение, называют равноапостальными – таковыми являются, например, св. Владимир, крестивший Русь, или св. Нина – просветительница Грузии.

Христианская вера поначалу была встречена «в штыки», и такая ситуация потребовала от многих христиан подлинного героизма: сохранять верность Истинному Богу приходилось под пытками, под угрозой смертной казни. Многие из тех, кто погиб при этом, канонизированы как мученики. Тех, чьи страдания были особенно ужасны, называют великомучениками, носивших сан священника – священномучениками, а монахов – преподобномучениками.

Казалось, что эпоха мученика осталась позади с наступлением Средневековья, но увы – гонения на христианскую веру воскресли в позднейшие времена. После падения Византии, когда Балканы оказались под властью Османской империи, многие греки и представители других православных народов, населявших эту территорию, пострадали за веру – их называют греческими новомучениками. Были новомученики и в нашей стране – те, кто погиб за веру в годы сталинских репрессий.

Некоторым пострадавшим за веру людям повезло остаться в живых, таких святых называют исповедниками.

Близко к мученикам стоят страстотерпцы – это тоже праведные люди, принявшие мученическую смерть, но убиты они были не за веру, а по каким-то другим мотивам (например, по политическим). Подвиг же их заключается в смиренном принятии своей участи, в отсутствии ненависти к врагам. К числу таковых принадлежат, например, первые русские святые – Борис и Глеб, в таком же качестве канонизировали семью последнего русского императора.

К счастью, не всегда подвижничество во имя Бога предполагало физическое страдание и смерть. Это может быть отказ от земных благ, удаление от грешного мира со всеми его соблазнами – такой подвиг совершают монахи. Святых, прославившихся в таком качестве, называют преподобными. Праведностью и активной пастырской деятельностью прославились и многие архиереи (епископы) – они канонизированы как святители (например, св. Николай Угодник или св.Лука (Войно-Ясенецкий), чьи мощи находятся в Крыму).

Впрочем, чтобы стать святым, вовсе не обязательно удаляться от мира – можно жить, как обычный человек, иметь семью, тем не менее, оставаться праведником. Людей, канонизированных за праведную жизнь в миру, так и называют – праведные. К этой же категории относятся Праотцы и Парматери – Ветхозаветные патриархи. И если уж мы заговорили о ветхозаветных святых, нельзя не упомянуть еще одну категорию – пророков. Церковь чтит восемнадцать ветхозаветных пророков, но есть и один новозаветный – Иоанн Креститель.

Христианскую веру обычно противопоставляют мирским достижениям, тем более – мирской власти. Между тем, история наглядно показывает, что быть оставаться человеком и даже быть святым можно даже на престоле. Более того – при этом многое можно сделать для укрепления веры и для церкви, не говоря уже о защите христианских народов от внешних врагов. Святых, канонизированных за такие заслуги называют благоверными: Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской.

Одной из главных добродетелей в христианстве считается бескорыстие – и люди, особо прославившиеся этим качеством, канонизированы как бессеребренники. Пример таких святых – Косьма и Дамиан, целители, которые никогда не брали со своих пациентов денег за лечение.

С отказом от мирских благ связана и другая категория святых – юродивые. Но эти люди помимо аскезы еще и надевали личину безумия – в сущности, этот образ в различных его трансформациях всегда был любим писателями, а потом и кинематографистами: «безумный мир», в котором нормальный, нравственный человек выглядит сумасшедшим. Юродство высвечивало абсурдность грешного мира – и в определенной степени соотносилось с деятельностью самого Спасителя, ведь Его проповедь тоже казалась безумной многим современникам. Самый известный из русских юродивых – это, конечно, Василий Блаженный, который не боялся говорить правду самому Ивану Грозному – и царь его слушал. Как синоним слова «юродивый» употребляется наименование «блаженный», но оно имеет и другое значение – так называют двух выдающихся богословов, св. Августина и св. Иеронима Стридонского, чьи заслуги ничего общего с юродством не имеют.

Некоторых святых называют чудотворцами, но это не какая-то особая категория святых – среди них есть и преподобные (св. Ефросин Псковский), и святители (св.Николай Угодник). Эти люди особенно прославились даром чудотворения, в том числе и после смерти – в ответ на молитвы.

Говоря о святых, нельзя не упомянуть об одном распространенном заблуждении. Некоторые люди считают, что святые, канонизированные Церковью, были абсолютно безгрешными людьми. Это не так: безгрешен только Бог, святые же были прежде всего людьми со своими достоинствами и недостатками, так что не всякому поступку того или иного святого можно подражать: рассказывают, например, что св. Николай Угодник во время богословского диспута однажды ударил своего собеседника – еретика Ария. Скорее всего, это из области легенд, но даже если это действительно было – это не означает, что данный поступок надо воспринимать как руководство к действию. Николай II и его супруга Александра Федоровна, ныне тоже чтимые как святые, принимали участие в спиритических сеансах, а император еще и курил – тоже явно не то, чему следует подражать… Святых мы называем святыми не за полное отсутствие грехов, а за адекватное отношение к ним (не случайно в текстах молитв, составленных святыми, так часто повторяются слова «я блудный», «я окаянный», «я грешный»), за стремление очиститься от грехов и посвятить свою жизнь Богу. В этом смысле святые являются «путеводными звездами» для христиан.

09 января 1920 года в Воронеже в день массового расстрела священнослужителей был убит архиепископ Тихон Воронежский. Стоит уточнить, что гонения на РПЦ начались ещё до прихода к власти большевиков. Либералы из Временного правительства предвосхитили большевиков в их отношении к религии и Церкви, показав себя врагами Русского православия. Если в 1914 году в Российской империи насчитывалось 54174 православных храма и 1025 монастырей, то в 1987 году в СССР осталось только 6893 храма и 15 монастырей. Только в 1917-20 годы было расстреляно более 4,5 тысяч священников. Сегодня рассказ о священнослужителях, отдавших жизнь за веру.

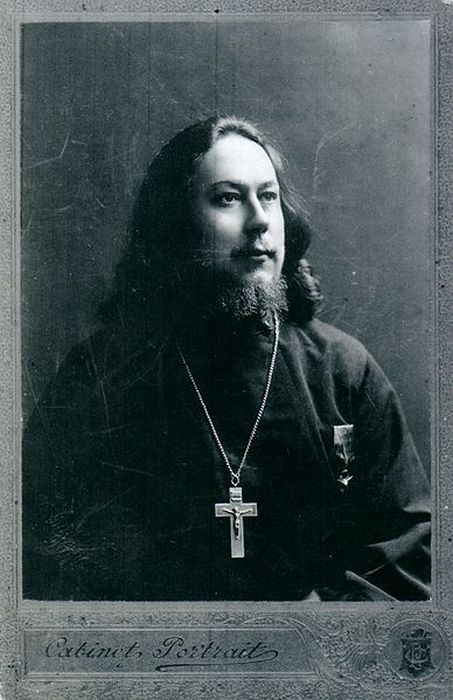

Протоиерей Иоанн Кочуров

Иоанн Кочуров (в миру Иван Александрович Кочуров) родился 13 июля 1871 года в Рязанской губернии в многодетной семье сельского священника. Он закончил Данковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию, после окончания которой, в августе 1895 года, был рукоположен в сан священника и направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Это было его давним желанием. В США он служил до 1907 года, являясь настоятелем церкви Св. Владимира в Чикаго.

Вернувшись в Россию Иоанн Кочуров стал сверхштатным священником Преображенского собора в Нарве, священником церкви Казанской иконы Божией Матери в Силламяэ и одновременно с этим являлся законоучителем нарвских женской и мужской гимназий. С ноября 1916 года протоирей Иоанн Кочуров - второй священник в Екатерининском соборе Царского Села.

В конце сентября 1917 году Царское Село превратилось в центр противостояния казачьих войск, поддерживающих свергнутого главу Временного правительства А.Керенского, и Красной гвардии большевиков. 30 октября 1917 года о. Иоанн участвовал в крестном ходе с особыми молитвами о прекращении междоусобной брани и призвал народ к спокойствию. Происходило это во время артобстрела Царского Села. На следующий день в Царское Село вступили большевики, и начались аресты священников. Отец Иоанн пытался протестовать, но его избили, отвели на царскосельский аэродром и расстреляли на глазах его сына-гимназиста. Прихожане похоронили отца Иоанна в усыпальнице под Екатерининским собором, который был взорван в 1939 году.

Стоит сказать, что убийство протоиерея Иоанна Кочурова стало одним из первых в скорбном списке уничтоженных деятелей церкви. После этого аресты и убийства следовали практически безостановочно.

Архиепископ Тихон IV Воронежский

Архиепископ Тихон IV Воронежский (в миру Никаноров Василий Варсонофиевич) родился 30 января 1855 года в Новгородской губернии в семье псаломщика. Он получил прекрасное духовное образование, закончив Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В возрасте 29 лет он принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Тихона, и был рукоположен в иеромонаха. Ещё через 4 года ему пожаловали игуменство. В декабре 1890 года Тихон был возведён в сан архимандрита и стал настоятелем Новгородского Антониева монастыря, а в мае 1913 года он был награждён саном архиепископа и переведён в Воронеж. Современники говорили о нём, как о «добром человеке, который проповеди говорил просто и доступно».

Преосвященному Тихону пришлось в последний раз в истории города Воронежа встречать с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми Ольгой и Татьяной. Монаршие особы тогда побывали в Митрофановском Благовещенском монастыре, поклонились мощам святителя Митрофана и объехали госпитали для раненых воинов.

С начала Первой мировой войны архиепископ Тихон вёл активную общественную и церковно-благотворительную деятельность. Он совершал частные и общественные богослужения при проводах призывников, проводил панихиды по убиенным на поле брани. Во всех воронежских церквях были открыты попечительские советы, оказывающие моральную и материальную помощь нуждающимся, собирались и отсылались подарки в армию. В октябре 1914 году архиепископ Тихон благословил открытие лазарета-госпиталя для раненых на 100 кроватей в Митрофановском монастыре, а также открытие Воронежского епархиального комитета по устройству беженцев.

Архиепископ Тихон стал одним из первых священнослужителей, которым пришлось столкнуться с негативным отношением к Церкви новой власти. В первый раз его арестовали и, в сопровождении солдат, отправили в Петроград уже 8 июня 1917 года. 9 января 1920 года, в день массового расстрела в Воронеже священнослужителей, архиепископ Тихон был повешен на Царских вратах Благовещенского собора. Погребён высокочтимый мученик был в склепе Благовещенского собора. В 1956 году, когда Митрофановский монастырь и склеп были разрушены, Останки Тихона перезахоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа, а в 1993 году его останки перенесли в некрополь Алексеевского Акатова монастыря. В августе 2000 года архиепископ Тихон РПЦ прославлен как священномученик.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявленский (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился в 1 января 1848 года в Тамбовской губернии в семье сельского священника. Духовное образование он получал сначала в духовном училище и семинарии в Тамбове, а затем в Киевской духовной академии. После окончания академии Владимир возвратился в Тамбов, где сначала преподавал в семинарии, а женившись, принял сан и стал приходским священником. Но его семейное счастье было недолгим. Через несколько лет умерли единственный ребёнок отца Василия и его жена. Пережив такое огромное горе, молодой священник принимает монашество с именем Владимира в одном из Тамбовских монастырей.

Священномученика Владимира ещё при жизни называли «всероссийским митрополитом», поскольку он был единственным из иерархов, кто последовательно занимал все главные митрополичьи кафедры РПЦ - Московскую, Петербургскую и Киевскую.

В январе 1918 году Всеукраинском Церковном соборе был поставлен вопрос об автокефалии Православной церкви на Украине. Митрополит Владимир отстаивал единство Русской церкви. Но лидер партии раскольников архиепископ Алексий, который самочинно поселился в Лавре по соседству с митрополитом Владимиром, всячески настраивал монахов Лавры против священноархимандрита.

Днём 25 января 1918 года красногвардейцы ворвались в покои митрополита и провели обыск. Монахи начали жаловаться, что они хотят завести в монастыре порядки, как у красных – с советами и комитетами, но митрополит не позволяет. Уже вечером к митрополиту в Киево-Печерскую Лавру пришли 5 вооружённых солдат. Владимира вывели из Лавры через Всехсвятские ворота и зверски убили между валов Старой Печерской крепости, неподалеку от Никольской улицы.

Впрочем, есть мнение, что в этом злодеяние большевики никакого участия не принимали, а убили митрополита бандиты, приглашённые некими монахами Киево-Печерской Лавры, которые поддались большевистской пропаганде и клеветали на архипастыря, якобы он «обирает» Лавру, получающую большие доходы от богомольцев.

4 апреля 1992 РПЦ причислила митрополита Владимира (Богоявленского) к лику священномучеников. Его мощи находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в пещерной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Аримандрид Варлаам

Аримандрид Варлаам (в миру Коноплев Василий Ефимович) родился 18 апреля 1858 года. Сын горнозаводских крестьян. Его семья принадлежала к старообрядцам беспоповского толка. Путь в православие Варлаама был непростым. «Господи, покажи мне чудо, разреши мои сомнения», - просил он в молитвах, и в его жизни появился отец Стефан Луканин, который с кротостью и любовью разъяснял Василию его недоумения, и сердце его умиротворилось. 17 октября 1893г. в Пермском кафедральном соборе он принял миропомазание. Вскоре с Церковью соединились и 19 человек его родных.

6 ноября 1893 он поселился на Белой Горе и с того времени к нему стали стекаться желающие вести монашескую жизнь. Это место было таким уединённым, как . Он стал и первым настоятелем Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.

В октябре 1918 года большевики разграбили Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Архимандрита Варлаама в наволочке из грубого полотна утопили в реке Каме. Варварскому разгрому подвергся весь монастырский комплекс: был осквернён престол, разграблены святыни, монастырские мастерские и библиотека. Некоторые монахи были расстреляны, а некоторые сброшены в яму и залиты нечистотами. Архимандрит Варлаам похоронен на кладбище в Перми.

Епископ Феофан (в миру Ильминский Сергей Петрович) родился 26 сентября 1867 в Саратовской губернии в семье церковного чтеца. Он рано остался без отца. Воспитывала его мать, человек глубоко религиозный, и его дядя - сельский протоиерей Димитрий. Сергей закончил Казанскую Духовную Академию, преподавал в Саратовском епархиальном женском училище. Только в 32 года он был рукоположен в сан священника. Современники вспоминали, что его пастырское обращение всегда было прямое и бескомпромиссное. По поводу убийства в Киеве Столыпина он сказал так: «Опять Иродиада беснуется, опять революционная, жидомасонская гидра требует главы слуг Государевых! »

В сентябре 1915 года отец Феофан был возведён в сан архимандрита Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Когда в 1918 году новая власть заинтересовалась земельными угодьями, епископ Феофан заявил, что более боится страшного Суда и раскрывать информацию о монастырских владениях не будет. Под началом владыки организовывались многолюдные крестные ходы как протесты против гонений на церковь и грабежей монастырей.

В июне 1918 году епископ Феофан принял управление Пермской епархией после ареста и казни священномученика архиепископа Пермского Андроника, но вскоре и сам был арестован. 11 декабря 1918 года в тридцатиградусный мороз епископа Феофана многократно погружали в ледяную прорубь реки Камы. Его тело покрылось льдом, но он всё ещё оставался жив. Тогда палачи его просто утопили.

И ещё…

В 2013 году издательство ПСТГУ выпустило книгу-альбом «Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937», а 15 мая в Издательском Совете РПЦ состоялась встреча, посвященная изучению и сохранению памяти Новомучеников и исповедников Российских, организатором которой стал Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Всем, кого заинтересовала эта тема, предлагаем узнать .

В июле месяце этого года произойдет канонизация афонского старца Иоанна Вышенского. Кто может стать святым, какие критерии для канонизации и как познать святость, отвечает архимандрит Тихон (Софийчук), председатель комиссии по канонизации Киевской епархии.

– Отче, как канонизируют святых?

– История Православной Церкви – это история ее святости. Каждая Поместная Церковь лишь тогда в полной мере осуществляет свое духовное призвание, когда не только являет в своей ограде подвижников благочестия, но и соборно прославляет этих угодников как канонизированных святых.

Церковь дала христианскому миру великий сонм подвижников благочестия, мучеников и исповедников.

Святыми Церковь называет тех людей, которые, очистившись от греха, стяжали благодать Духа Святого, явили Его силу в нашем мире.

Каждый угодник со своей особой жизнью показывает путь к святости и выступает как образец идущего по этому пути. Церковь учит: угодники Божьи, составляя лик святых, молятся пред Господом о живых собратьях по вере, которым последние воздают молитвенное чествование.

Процедура канонизации была разработана и строго регламентирована относительно недавно. В I–IV вв. почитание святых определялось общиной и узаконивалось епископом. Позднее почитание святых и общецерковное распространение такого почитания определялось внесением имени усопшего члена общины в список мучеников (мартиролог). Когда почитание принимало повсеместный, т. е. общецерковный характер, оно подтверждалось главой Поместной Церкви.

В Русской Православной Церкви причисление к лику святых совершали на местах епархиальные архиереи. Первый пример соборного решения о канонизации – постановления церковных соборов 1547 и 1549 гг.

Соборы 1547 и 1549 гг. Современная икона

– Какие условия канонизации?

– Канонизация есть причтение Церковью какого-либо усопшего подвижника благочестия к лику ее святых. Слово «канонизация» (лат. сanonizatio – брать за правило), заимствованное из западного богословского языка, употребляется в Русской Церкви наряду с выражением «причтение к лику святых» («вмещение», «вчинение» в лик святых). В греческой агиологии используется термин, означающий «провозглашение» (святым).

Основания, на которых усопшие праведники причисляются к лику святых, сложились еще в Древней Церкви. С течением времени то или иное основание получало преимущественное значение, но в целом они остаются неизменными.

Термин «канонизация» – латинизированная транскрипция греческого глагола, обозначающего «определять, на основании правила узаконивать», – введен в оборот западными учеными-богословами довольно поздно. В Греческой Церкви этому термину точной аналогии нет, поэтому в подобных случаях она использовала словосочетание «причтение к лику святых» или «вмещение, вчинение в лик святых».

Основным условием прославления святых во все времена было проявление подлинной освященности, святости праведника. Свидетельством такой святости могли быть:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей. Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди святого Евангелия.

2. Мученическая за Христа смерть или истязание за веру Христову.

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков-мощей.

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь, не всегда засвидетельствованная чудотворениями.

7. В XVII веке, по свидетельству Константинопольского Патриарха Нектария, три признака cчитались условиями присутствия истинной святости в людях:

а) православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни.

Наряду с ликами святых по характеру их церковного служения – мученики, святители, преподобные, Христа ради юродивые – святые различались и по распространенности их почитания: местнохрамовые, местноепархиальные и общецерковные. Сегодня выделяют только местночтимых святых, чье почитание не выходит за пределы какой-либо епархии, и общецерковных, почитаемых всей Церковью. Критерии к прославлению общецерковных и местночтимых святых одинаковы. Имена святых, прославленных всей Церковью, сообщаются Предстоятелям братских Православных Поместных Церквей для включения в святцы.

– Какова практика прославления святых сегодня?

– Практика прославления такова: сначала рассматривает материалы о прославлении Епархиальная комиссия по канонизации святых. При положительном решении они передаются в синодальную комиссию, которая в случае одобрения направляет их в Синод. День решения Священного Синода и вносится в святцы как день прославления святого. Только после этого святому пишется икона и составляется служба. Что касается местночтимых святых, то разница только в степени прославления в пределах земной Церкви. Им также пишется икона и служба. В Православной Церкви причисление к лику святых отмечается торжественной службой в честь новопрославленного святого.

Прошение и документы подвижника веры подаются для изучения вопроса о возможности канонизации правящему архиерею. Прилагаются материалы, свидетельствующие о святости человека. Составляется подробное жизнеописание подвижника, во всей полноте отражающее подвиг веры. Присылаются документы, на основании которых составлено жизнеописание: все архивные копии, медицинские свидетельства исцелений, воспоминания архипастырей, пастырей и мирян о благочестивой жизни и благодатной помощи подвижника, явленной при его жизни или после кончины. Особенно тщательного освещения требует вопрос о почитании подвижника народом.

Заседание Комисcии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви. Фото: canonization.church.ua

Следует напомнить решение Священного Синода РПЦ от 26 декабря 2002 года «Об упорядочении в епархиях Русской Православной Церкви практики, связанной с канонизацией святых». Тогда постановили, что при подготовке канонизации святых следует учитывать такие обстоятельства:

1. Материалы к канонизации подвижника должны быть тщательно подготовлены и рассмотрены епархиальной комиссией по канонизации святых согласно решению Архиерейского Собора 1992 года.

2. Недопустима публикация непроверенных материалов, связанных с жизнью, подвигами и страданиями клириков и мирян Русской Православной Церкви. По благословению правящего архиерея все свидетельства должны проверяться на местах. Преподавать благословение для публикации подобных материалов правящий архиерей может только после личного ознакомления с их содержанием.

3. Недопустима практика сбора подписей в епархиях за канонизацию тех или иных лиц, поскольку она порой используется различными силами не в церковных целях.

4. Не следует проявлять поспешность в канонизации недавно скончавшихся почитаемых клириков и мирян. Необходимо тщательно и всесторонне изучить документальные материалы их жизни и служения.

5. Мощи канонизированных подвижников обретаются по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины. О результатах обретения святых мощей правящий архиерей должен докладывать Блаженнейшему Онуфрию, Митрополиту Киевскому и всея Украины.

6. Мощи неканонизированных подвижников нельзя выставлять в храмах для почитания.

В наше время при рассмотрении дел о канонизации пострадавших за Христа необходимо применять дополнительные критерии, учитывая обстоятельства эпохи. В каждом конкретном случае, касающемся прославления того или иного исповедника веры ХХ века, комиссия тщательно изучает архивные материалы, личные свидетельства, если порой удается найти и опросить очевидцев событий либо тех, кто, не будучи сам очевидцем, хранит воспоминания об этих людях или их письма, дневники и другие сведения.

Предметом внимательного изучения являются материалы допросов. Все лица, пострадавшие в годы гонений, впоследствии были реабилитированы государством. Власть признала их невиновность, но из этого еще нельзя заключать, что все они могут быть канонизированы. Дело в том, что люди, подвергавшиеся арестам, допросам и различным репрессивным мерам, не одинаково вели себя в этих обстоятельствах.

Отношение органов репрессивной власти к служителям Церкви и верующим было однозначно негативным, враждебным. Человек обвинялся в чудовищных преступлениях, и цель обвинения была одна – любыми способами добиться признания вины в антигосударственной или контрреволюционной деятельности. Большинство клириков и мирян отвергли свою причастность к такой деятельности, не признали ни себя, ни своих близких, знакомых и незнакомых им людей виновными в чем-либо. Их поведение на следствии, которое порой проводилось с применением пыток, было лишено всякого оговора, лжесвидетельства против себя и ближних.

В то же время Церковь не находит оснований для канонизации лиц, которые на следствии оговорили себя или других, став причиной ареста, страданий или смерти ни в чем не повинных людей, несмотря на то, что и сами они пострадали. Малодушие, проявленное в таких обстоятельствах, не может служить примером, ибо канонизация – это прежде всего свидетельство святости и мужества подвижника, подражать которым призывает своих чад Церковь Христова.

К описанию жития мученика или исповедника должны быть приложены копии архивных следственных дел, по которым подвижники были осуждены. А именно: анкету арестованного, все протоколы допросов и очных ставок (если таковые проводились), обвинительное заключение, приговор «тройки», акт о приведении приговора в исполнение или другой документ, удостоверяющий время, место и обстоятельства смерти подвижника. Если мученик или исповедник арестовывался несколько раз, то необходимо представить копии вышеперечисленных материалов из всех уголовно-следственных дел.

В вопросе прославления мученика или исповедника существует много других аспектов, которые могут только отчасти найти отражение в материалах следственных дел, но без решения соответствующих органов прославить человека невозможно. Требует особого внимания выяснение отношения человека к имевшим тогда место расколам (обновленческому, григорианскому и другим), поведению на следствии: не являлся ли он секретным осведомителем репрессивных органов, не вызывался ли в качестве лжесвидетеля по другим делам? Установление этих фактов требует большого труда многих людей – членов и сотрудников епархиальных комиссий по канонизации святых, работу которых организовывает и контролирует правящий архиерей.

Архивы государства, фонды которого хранят документы об истории Церкви и гонениях на нее, к сожалению, лишь недавно и не в полном объеме стали доступными для исследования. История Церкви ХХ века только начала изучаться. В связи с этим исследователям открываются множество фактов, ранее неизвестных, а также религиозная, нравственная их сторона, о которой многие и не подозревали. Поэтому строгость позиции Церкви в вопросах прославления новомучеников и исповедников продиктована не бюрократизмом и формализмом, а стремлением не допустить ошибки из-за неполной информации и принять правильное решение.

– Почему в древности мучеников прославляли сразу после смерти, без заседания комиссии и Синода?

– В Древней Церкви основной список почитаемых святых состоял из имен мучеников – людей, добровольно принесших себя в «жертву живую», свидетельствуя о славе-святости Божией. Поэтому уже во II веке в церковных источниках можно найти несколько свидетельств о празднованиях наряду с днями воспоминаний евангельских событий и дней памяти мучеников. О количестве святых в Церкви в период до Вселенских Соборов можно судить по сохранившимся календарям, мартирологам и минологиям. Самые древние из них – мартирологи III–IV вв. в основной своей части есть перевод латинских судебных протоколов, так называемых проконсульских актов (Acta Proconsuloria), или некоторая их переработка. Эти акты, по распоряжению императора Константина, хранились во всех крупных городах империи. Кроме фактических актов римских властей от этого времени (I–IV вв.), сохранились и первые попытки со стороны Церкви написания житий того или иного мученика, свидетельствующие о его почитании. Так, например, в актах мученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского (+107 или 116 гг.), говорится, что составитель описания мученичества Игнатия заметил день и год его смерти, чтобы собираться в этот «день памяти мученика» на агапы, приуроченные к праздничным дням или дням в честь этого святого.

Записи о святых в Древней Церкви довольно кратки, так как в римском суде, проходившем обычно в присутствии «нотариев» – стенографистов, записывались только вопросы судей и ответы обвиняемых. Часто христиане выкупали эти записи. Так, например, в актах мучеников Тараха, Прова и Андроника (пострадали в 304 г.) отмечено, что христиане заплатили за них римским властям 200 динариев.

Эти судебные записи имели вид протокола допроса. Сначала в них обозначалось имя проконсула, в области которого производили суд, затем год, месяц и день, а иногда и время дня суда, и, наконец, уже сам допрос, представляющий собой диалог между судьей, его служителями и обвиняемыми. По окончании допроса проконсул призывал прочитать его вслух, затем судья со своими асессорами выносил решение и читал приговор. Исполнение приговора производилось в отсутствии судьи.

Из этой схемы видно, что полностью в судебных записях описывался только допрос мученика и сообщалось о его свидетельстве и смерти; никаких других подробностей в них не должно было быть. Позднее, с увеличением святых мучеников в Церкви, эти проконсульские акты были помещены в особые сборники-минологи, в которых отмечались страдания каждого мученика в день его памяти по месяцам.

Подобные исторические источники прекрасно иллюстрируют почитания, празднования умершего христианина как святого. К таковым причислялись все пострадавшие за Христа, они без расследования их жизни вносились в списки святых уже в силу их подвига – очищения мученической кровью. Порою Церковь, уже заведомо зная о предстоящем допросе арестованного христианина, направляла к нему на суд как к святому наблюдателя, обязанного записать подвиг свидетельства допрашиваемого. При некоторых епископских кафедрах для этого назначались даже особые лица. Так, Папа Климент назначил на это служение семь диаконов в определенный район города Рима. Эти записи назывались passio (страдание), позднее они были соединены с минологами, и чтения их размещены по дням римского календаря. По их количеству можно определить число святых в Древней Церкви, а также то, какой подвиг святости почитался в Церкви раньше других. Так, в древнейшем западном календаре, принадлежавшем некоему Дионисию Филокалу и известном под именем Бухерианского, отмечены 24 дня памяти мучеников, кроме этого – праздник Рождества Христова и список святых римских пап. К концу IV века, после эпохи гонений, «календарь был полон», т. е. число святых в году увеличилось настолько, что не было ни одного дня, не имеющего памяти своего святого. По преимуществу большинство из них было мучениками. Об этом говорит Астерий, епископ Амасийский: «Вот, всю вселенную наполняет круг подвижников Христовых, нет места, ни времени года без памяти их. Посему, если бы какой-либо любитель мучеников восхотел праздновать все дни страдания их, то для него не было бы ни одного дня в году непраздничного».

Однако такого полного древнего христианского календаря до наших дней не сохранилось. В древнейших, известных ныне календарях западного происхождения, которые получили название martyrologium (мученикословие), – Готфском, Карфагенском и других, памяти распределены не по всем числам года. В самом древнем восточном календаре, составленном в 411–412 гг. в Сирии, больше «памятей» святых, но так же не по всем дням года. Однако надо отметить, что все эти календари составлялись только для отдельных диоцезов, и мученики из одного числа не вносились в другой по причине их отдаленности.

– Одни хотят сегодня канонизировать одного выдающегося деятеля, не желая при этом разбираться в его жизни, другие – другого, патриотам нужен святой воин, военным – генерал и т. д. В нашей истории много замечательных и даже выдающихся личностей, но ведь святость – это совсем другое дело.

– Каждый народ имеет своих героев, которых почитает и на которых равняется, желая подражать их подвигу. Есть и в Церкви свои Герои Духа – это святые. Недавно мы праздновали праздник Всех святых, в земле Русской просиявших. И нет ничего плохого в том, что люди желают видеть примером для подражания своих соотечественников, близких по времени. Важно, чтобы не было тщеславных или каких-то других прагматических причин для прославления того или иного подвижника, потому что это может разделять людей. Такие случаи были во времена апостола Павла (я Кифов, я Павлов), также наблюдались разделения в Церкви, когда одни больше почитали святителя Василия Великого, называя себя Василианами, другие – святителя Григория Богослова, именуя себя Григорианами, третьи – Ионнитами, почитая более святителя Иоанна Златоуста, но эти три святителя явились в XI веке митрополиту Иоанну Евхаитскому и прекратили раздор между своими почитателями, сказав, что они равны пред Богом. По этому поводу был установлен праздник Трем святителям 30 января.

Святые едины в Господе и желают, чтобы мы достигли святости и соединились с Богом – это для них самое высокое почитание, так как в этом заключается, по апостолу Павлу, благая воля Божия: «Воля Божия есть освящение ваше…» (1 Фес. 4:3). Когда мы отпеваем усопших православных христиан, то молимся: «Со святыми упокой душу усопшего раба твоего…» Но это не значит, что все православные усопшие христиане, даже если они занимали высокие церковные, военные или общественные должности, могут служить примером для подражания и почитания как святые. Церковь – это не юридическая организация, где решается все по земным законам. Церковь – это живой организм, который живет Духом Святым. Для того и созданы при Церкви и епархиях комиссии по канонизации, которые по выше указанным критериям определяют, почитать ли того или иного подвижника или нет. Святость сама себя являет, а люди лишь только констатируют этот факт, который больше нужен не святым, так как они уже прославлены у Бога, а нам для молитвенной помощи и как пример для подражания.

Святые – это те люди, которые, очистившись от греха, стяжали Духа Святого, явили Его силу в нашем мире. В качестве святых почитаются те, чье угождение Богу было явлено Церкви как достоверный факт, спасение которых обнаружилось еще теперь, до Страшного суда.

Мы все призваны к святости. И действительно, мы освящаемся в Церкви, Главой и Начатком которой есть Господь Иисус Христос: «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви» (Рим. 11:16). На Божественной литургии перед Святым Причастием мы слышим возглас, относящийся к нам: «Святая святым!» Как звезда от звезды отличается, так и на небесном своде святые разнятся степенью святости. Одни люди усвояют эту святость, становясь святыми, другие – нет. Все зависит от свободной воли человека.

Беседовала Наталья Горошкова

В раннехристианской Церкви не было специальной процедуры канонизации. Почитание мученика или святого возникало в той или иной общине, нередко сразу же или вскоре после его кончины, и постепенно укреплялось в традиции этой общины во главе с местным епископом, а затем могло распространиться и на другие общины и местные церкви (или епархии). С течением веков сложилась специальная процедура, предполагающая тщательное исследование жизни подвижника, изучение возможных аргументов против его канонизации, а затем - в случае отсутствия таковых - его торжественное соборное прославление.

В византийскую эпоху внесение имени святого в церковный календарь и установление его памяти на местном уровне находилось во власти епархиального архиерея. Относительно общецерковного почитания святых в отдельных случаях высшей церковной, а также светской властью издавались специальные указы: известны постановления и указы святителя Фотия, патриарха

Константинопольского (857–867 и 877–886), и императора святого Льва Мудрого (886–911), посвященные прославлению отдельных святых. Однако эти указы имели эпизодический характер и не воспринимались как непременное условие для возникновения и развития почитания святого.

Даже в XI веке официальная санкция высшей церковной и светской власти не считалась необходимой для прославления того или иного лица в качестве святого. В византийской Церкви, с одной стороны, сохранялась древняя практика «народного» прославления и почитания святых, с другой, происходила систематическая работа по кодификации святых, систематизации и редактированию их житий.

В Русской Православной Церкви от времени Крещения Руси вплоть до середины XVI века причисление к лику святых оставалось, главным образом, во власти местных архиереев. При этом почитание некоторых святых приобрело общецерковный характер (Борис и Глеб, князь Владимир и княгиня Ольга, Антоний и Феодосий Печерские). На Московских Соборах 1547 и 1549 годов было канонизировано для общецерковного почитания 39 святых, а в период между этими Соборами и установлением синодального строя в начале XVIII века - еще около 130 святых.

В синодальный период канонизация находилась в исключительном ведении высшей церковной власти, а процедура канонизации усложнилась и формализовалась. Число святых, канонизированных в синодальный период, незначительно. Более половины канонизаций этого периода приходится на царствование святого императора Николая II. Исключительным событием в жизни Церкви стала канонизация в 1903 году преподобного Серафима Саровского - подвижника, которого к тому времени почитала вся Россия.

В советский период, вплоть до 1988 года, Русская Церковь была фактически лишена возможности совершения канонизации святых. В 1960–1970-х годах в святцы Русской Церкви были внесены имена лишь нескольких святых, которые либо уже были канонизированы в других Поместных Православных Церквах (Иоанн Русский, Герман Аляскинский), либо предложены для канонизации другими Церквами (Николай Японский, Иннокентий Московский).

В 1988 году, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси, Поместный Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых для общецерковного почитания восемь подвижников благочестия, в том числе тех, которые еще в дореволюционный период почитались в качестве местночтимых. В 1989 году Церковью был канонизирован Святейший Патриарх Тихон, а в 1990 - святой праведный Иоанн Кронштадтский. С 1992 года началась поименная канонизация Новомучеников и исповедников Церкви Русской, продолжающаяся по сей день. Со времени начала процесса прославления новомучеников и исповедников ХХ века на Архиерейском Соборе 2000 года к их лику поименно причислено более 1770 подвижников.

В настоящее время канонизация в Православной Церкви совершается по постановлению высшей церковной власти, однако процедура канонизации в Поместных Церквах различна.

В Русской Православной Церкви канонизация осуществляется Архиерейским Собором по представлению Комиссии по канонизации. На эту Комиссию (образована Священным Синодом 11 апреля 1989 года) возложена задача изучения материалов и документов, посвященных жизни и подвигу святых. Имена для рассмотрения поступают в Комиссию из епархий.

В других Православных Церквах канонизация святых, как правило, осуществляется решением Священного Синода. Если одна Поместная Церковь совершает акт канонизации святых, то имена новоканонизированных святых, как правило, посылаются в другие Православные Церкви для включения в календарь. Однако сам факт получения Поместной Церковью списка новопрославленных святых из другой Церкви недостаточен для того, чтобы эта Церковь включила присланные имена в свои диптихи: для этого требуется решение самой Поместной Церкви, которая должна признать канонизацию, состоявшуюся в другой Поместной Церкви.